Was unterscheidet wassergekühlte Motoren von ihren luft- oder ölgekühlten Kollegen? Außer, dass sie leiser sind und hässlicher aussehen? Sie verlangen nach Gehirnschmalz, wenn es um die Wartung geht, denn – Überraschung 1 – was weitläufig als Wasserkühlung verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine Flüssigkeitskühlung aus verschiedenen Komponenten und – Überraschung 2 – ist nicht jedes Kühlmittel wie das andere.

Bestandteile Kühlflüssigkeit

Was die Komponenten betrifft, so dient der Wasseranteil (zwischen 40 und 60 %) tatsächlich der Kühlung, kann dem aber nur so effektiv nachkommen, wie es die Sekundärtugenden der Kühlflüssigkeit zulassen. Zu diesen Zweitaufgaben gehören der Schutz vor dem Einfrieren auf der einen Seite und dem Verdampfen auf der anderen, der Korrosionsschutz sowie Verbesserungen der Wärmeableitung und das Schmieren beweglicher Teile wie die Wasserpumpe.

Wasser

Einfaches Leitungswasser mag in vielen Fällen ausreichend sein, besitzt aber den Nachteil, je nach Region viel Kalk zu enthalten. Das im Wasser gelöste Kalk führt zu Ablagerungen im Kühlungssystem, die so stark werden können, dass sie mindestens die Kühlleistung reduzieren, unter Umständen aber auch die Leitungskanäle verstopfen. Statt hartes oder chlorhaltiges Waser verwenden viele Hersteller deshalb vollentsalztes, demineralisiertes oder destilliertes Wasser. Damit gehen sie zumindest Kalk- und Schmutzablagerungen aus dem Weg, die den Wärmetransfer verschlechtern.

Frostschutz

Um das Wasser auch bei tieferen Temperaturen im Winter flüssig zu halten, besteht ein Teil des Kühlmittels aus Frostschutzkomponenten, die den Gefrierpunkt senken. Hierzu wurde in früheren Zeiten Ethylenglykol, später dann Polypropylenglykol genutzt, welches weniger toxisch ist als Ethylenglykol und als Bonus einen besseren Hitzetransfer aufweist.

Bis zu welcher Untergrenze ein Kühlmittel das System vor Frost schützt, kommt auf das Waser-Glykol-Verhältnis an. Im Handel verfügbare fertige Mischungen aus Wasser und Kühlmittel halten den Wasserkreislauf in der Regel bis -37° C flüssig. Bei Kühlmittelkonzentraten, die noch mit (destilliertem) Wasser angereichert werden müssen, finden sich Mischangaben auf der Verpackung. Hierbei gilt immer: Befürchtest du einen harten Winter, sollte das aktuelle Gemisch mit prozentual mehr Kühlmittel versorgt werden, lässt die Klimakatastrophe umgekehrt mildere Winter vermuten, reicht ein dünneres Gemisch. So bieten 40 % G30 + 60 % Wasser (Mischungsverhältnis 1:1,5) bspw. einen Schutz bis -27 Grad, bei gleichen Teilen (50/50) bis -40 Grad.

Ebenfalls Teil des Frostschutzes ist ein besonderes Additiv, das bei Erreichen des Gefrierpunkts einen Plan B einläutet. Dieser besteht daraus, dass das gefrierende Wasser in eine breiige Masse verwandelt wird, die sich bei Ausdehnung wie ein Blob verschiebt, zum Beispiel in den Ausgleichbehälter. Damit werden in der Regel weitere 5 Grad rausgeholt, bevor das Wasser endgültig gefriert und zur Gefahr für das System wird.

Additive

Überhitzungsschutz: Zu den Aufgaben des Kühlmittels gehören neben der Verschiebung des Gefrierpunkts nach unten auch die Erhöhung der Siedetemperatur nach oben, damit das Kühlwasser nicht verdampft und die Wärmeableitung optimiert wird.

Korrosionsschutz: Ein besonderes Thema bei Kühlmitteln ist der Korrosionsschutz, der den Rostbefall im Inneren vermeiden soll. Rost kann zum einen zu direkten Verstopfungen der Kanäle durch Rostschlamm führen und besitzt zum anderen eine schmirgelnde Funktion, die für höheren Verschleiß und noch mehr Schlamm in der Flüssigkeit Verantwortung trägt.

Was den Korrosionsschutz zum besonderen Thema macht, sind die Mittel, die hierfür verwendet werden. Bei anorganischen Kühlmitteln wird Silikat genutzt, das zwar gut wirkt, sich aber leider schnell verbraucht und regelmäßig (etwa alle zwei Jahre oder alle 30.000 km) erneuert werden muss. Demgegenüber sind die neueren silikatfreien Kühlmittel auf organischer Basis länger einsatzbereit, greifen aber die Dichtungen älterer Kühlsysteme an. Ebenfalls problematisch: Beide Mittel sind nicht miteinander mischbar, bspw. beim Nachfüllen oder einem nachlässigen Flüssigkeitswechsel. Macht man es trotzdem, entstehen aggressive Säuren und Verklumpungen, die die Kanäle verstopfen. Auch können aus Aluminium gefertigte Zylinderköpfe und Kühler von Silikaten angegriffen und über einen längeren Zeitraum sogar zerstört werden.

Sonstige: Weitere Additive verhindern die Verkalkung und schmieren die beweglichen Teile von Wasserpumpe und Thermostat.

Inhalt

Wichtig!

Kühlflüssigkeit ist gesundheitsschädlich. Lese unbedingt die jeweiligen Produktinformationen durch und trage Handschuhe und Maske zum Schutz, falls erforderlich.

Kühlflüssigkeit darf nicht in die Umwelt geschüttet oder über die Toilette weggespült werden. Fange die Flüssigkeit auf und entsorge sie in einem Recyclinghof.

Schlag weiter nach:

Wörbung

Gebloggt!

Anbieter

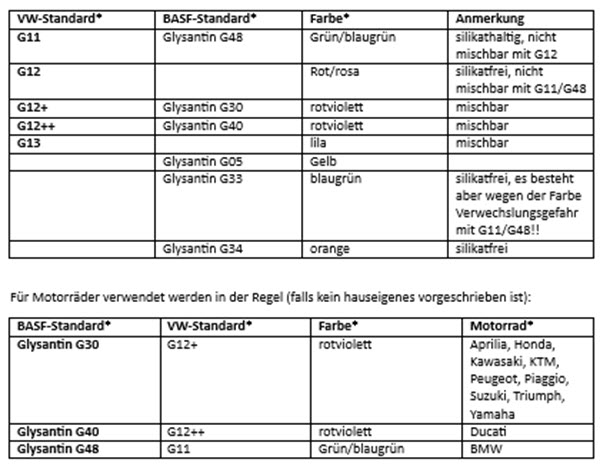

Einige Motorradhersteller greifen auf die Produkte großer Player wie VW (G11, G12, G12+, G12++ oder G13) oder BASF (Glysantin G30, G40, G48, G05, G33 oder G34) zurück, andere bauen ihre eigenen Formeln zusammen.

G11 (bzw. Glysantin G48 von BASF) war der erste Standard, basierend auf mit Silikat versehenem Glykol. Beim Nachfolger G12 ersetzte man das anorganische Silikat durch organische Verbindungen, gab dafür aber die Abwärtskompatibilität auf, so dass G11 nicht mit G12 gemischt werden darf. Erst die Nachfolger G12+ (und G30 bei BASF) bekamen dieses Problem in den Griff und sollen sowohl mit silikatfreien als auch mit den silikathaltigen Vorgängern kompatibel sein. Danach folgte G12++ (bzw. G40 bei BASF) mit einem weiter verbesserten Korrosionsschutz, gestiegener Wärmeableitung und einem höheren Siedepunkt bei 135 Grad. Die aktuellste Entwicklung G13 soll sogar ein ganzes Motorleben ohne Wechsel durchhalten. Letzteres wird auch nicht mehr aus Erdöl hergestellt, sondern aus biologischen Abfallprodukten und nutzt als Basis Glycerin statt Glykol.

Standards

Workshops

* Die Tabellen können unvollständig sein, Abweichungen, Irrtümer und Fehler sind möglich! Prüfe vor einer blinden Übertragung auf deine persönliche Situation, welches Kühlmittel für dein Motorrad geeignet oder vorgeschrieben ist. Die Vergabe der Farben ist nicht(!) standardisiert, weshalb oft widersprüchliche Angaben gemacht werden. Für die Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Welches Kühlmittel benötigt mein Motorrad?

Interessante Frage, die meist nur dein Werkstatthandbuch, die Unterlagen zum Bike oder eine fachkundige Werkstatt beantworten kann. Du selbst eher nicht, denn Möglichkeiten gibt es viele und die eine oder andere Mischung aus Alt und Neu kann fatale Folgen für deinen Motor zeigen.

Viele Motorradhersteller greifen für ihre Modelle auf die Produkte großer Player wie VW und BASF zurück und vermerken dies im Fahrzeughandbuch, bspw. VW G12+ , alternativ kann es aber auch einer der Standards von BASF sein, wie bspw. G30. Beide Fälle besitzen den Vorteil, dass man losziehen und das entsprechende Mittel (oder ein anderes kompatibles) bequem und kostengünstig im Internet bestellen kann. (Siehe hierzu auch die Tabelle ‚ Standards‘ weiter oben).

Verwirrender wird es, wenn ein Motorradhersteller sein eigenes Kühlmittel zusammenbraut und zum Hausstandard erklärt. Dies wäre dann zwar ebenfalls im Handbuch vermerkt, aber unklar bleibt oft, welches Ersatzprodukt sich beim Auffüllen eventuell verwenden lässt. Basiert das Original auf Glykol, kommen zwar Ethylenglykol- und Polypropylenglykol-Mittel in Frage, allerdings weiß man damit noch lange nicht, ob die Hausmarke nun mit Silikat versetzt ist oder nicht.

Erhält man keine, nur unzureichende oder widersprüchliche Informationen, bleibt meist nur, entweder das (vermutlich teure) Original zu kaufen oder das System komplett zu leeren und neu zu befüllen, eventuell mit einem Zwischenschritt, in dem man kurzzeitig nur reines Wasser verwendet. Das bringt einen (zumindest im Sommer) temporär über die Runden.

Einfacher zu beantworten ist die Frage nach dem richtigen Mischungsverhältnis, das auf den Produktpackungen oder einem Beipackzettel zu finden ist, meist als Tabelle, die den unterschiedlichen Mischungsverhältnissen die jeweiligen maximalen Tiefsttemperaturen zuordnet. Auch im Handbuch sollten die wichtigsten Mixturen vermerkt sein.

Aufbau und Wartung eines Kühlsystems

In der Regel verfügt ein wassergekühltes Motorrad über einen kleinen und einen großen Kühlkreislauf, wobei sich zunächst der kleine Kühlkreis erwärmt. Eine effiziente Motorkühlung ist in diesem Stadium nicht zielführend, damit die Maschine schnell auf Betriebstemperatur kommt. Ist sie erreicht, öffnet der kleine Kühlkreislauf einen Thermostat und vereint sich mit dem großen Kühlkreislauf, in dem die Flüssigkeit durch die Wasserpumpe zum Kühler vorne an der Front und von dort weiter zirkulierend durchs System gepumpt wird. Steigt hierbei die Temperatur auf einen Wert, der durch den im Fahrtwind liegenden Kühler nicht mehr nennenswert gesenkt werden kann, wird ein Lüfter hinzugeschaltet.

Ein außenliegender und zugänglicher Behälter dient dem Wasserkühlungssystem als Ausdehnungsgefäß und Vorratsbehälter mit Flüssigkeitsstandanzeige. Sinkt Letztere unter die Minimalmarke (siehe Handbuch), muss die passende Flüssigkeit nachgefüllt werden, entweder mit Wasser (dann sinkt der Frostschutzfaktor), einer vorgefertigten Mischung (dann bleibt der Frostschutzfaktor gleich) oder mit einem Kühlmittelkonzentrat (dann steigt der Frostschutzfaktor).

Hinweis: Während des Fahrbetriebs können im Kühlsystem durch Dampf oder Schwingungen Blasen entstehen. Zerplatzen sie, können sie das umgebende Material durch Lochfraß schwächen. Der in einem Kühlsystem herrschende Überdruck schafft Abhilfe und wirkt der Blasenbildung entgegen, bzw. reduziert sie zumindest stark. Erzeugt wird der Druck, indem die Wassertemperatur durch Thermostat und Thermoschalter in einem Bereich zwischen 90 und 100 Grad Celsius gehalten und durch den Deckel des Ausgleichsbehälters aufrechterhalten wird. Schwächelt der Deckel, fördert dies die Blasenbildung, und er sollte ausgetauscht werden.

Nachfüllen

Welches Mischverhältnis dein Kühlwasser aktuell ausweist, kannst du mit einem Prüfgerät messen, einer sogenannten Frostschutz-Prüfspindel, die den Wert der Gefrierpunkt-Temperatur anzeigt. Je nach Ergebnis schüttest du dann entweder Wasser, Frostschutzkonzentrat oder ein Gemisch nach, bzw. tauscht den bestehenden Schutz komplett mit einer neuen Mischung aus. Welche Typmischung erlaubt ist, kann nicht sicher gesagt werden. Neuere Entwicklungen sollten zwar im Gegensatz zu G11 und G12 miteinander vermischt werden können, allerdings wird bei einigen Kombinationen der Korrosionsschutz herabgesetzt. Im Zweifel ist der Hersteller zu befragen.

Flüssigkeitstausch

Der Austausch der Kühlflüssigkeit sollte alle zwei Jahre erfolgen (früher, wenn sie trübe oder bräunlich aussieht) sowie nach Arbeiten am Motor, falls hierzu die Flüssigkeit abgelassen werden musste. Du benötigst passendes Werkzeug, eine Auffangwanne, neue Flüssigkeit sowie einen Vorrat sauberen Wassers, falls die Kühlflüssigkeit mit lackierten Fahrzeugteilen in Berührung kommt. Wasche dann die Kontaktbereiche mit viel Wasser ab.

Hinweis: Wie bereits angesprochen, konsultiere dein Handbuch oder eine Werkstatt, welche Art Kühlmittel du benötigst. Daumenregel: Silikat-haltiges Kühlmittel ist in der Regel grün* oder blaugrün* eingefärbt, Silikat-freies rot*, und beide vertragen sich überhaupt nicht. Steht ein Typwechsel an, muss das System deshalb im Vorfeld mit destilliertem Wasser und idealerweise einem speziellen Reiniger ausgespült werden – was sich im Übrigen auch bei starken Verunreinigungen und Kalbablagerungen anbietet.

Je nach Motorradmodell musst du ferner zur Vorbereitung die Verkleidung, den Tank, die Sitzbank und/oder einen Seitendeckel aus dem Weg räumen.

_________________________________

* Sie oben die Tabellen, Abweichungen, Irrtümer und Fehler sind aber möglich! Prüfe deshalb immer genau, welches Kühlmittel für dein Motorrad geeignet oder vorgeschrieben ist. Die Vergabe der Farben ist nicht(!) standardisiert, weshalb oft widersprüchliche Angaben gemacht werden. Für die Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

______________________________________

Kühler entleeren:

Um dir nicht die Fummelfinger zu verbrühen, lasse nur abgekühlte Flüssigkeit (allerhöchstens 35 Grad Celsius) ab. Das System steht unter Druck und wartet nur darauf, dass ein Unbedarfter den Deckel öffnet, um ihn mit heißem Zeugs zu begrüßen.

Die meisten Motoren verfügen über Ablassschrauben in der Nähe der Kühlmittelpumpe; wo beides zu finden ist, sollte in deiner Bedienungsanleitung stehen. Löse und entferne die Ablassschraube, öffne laaangsam den Einfülldeckel und lasse die Kühlflüssigkeit in einen bereitstehenden Behälter auslaufen.

Bei Motoren ohne Ablassschraube löse die Schelle, die den unteren Schlauch am Kühler fixiert, und ziehe ihn ab (gelöste Schellen nicht wiederverwenden). Unter Umständen (abhängig vom Kühlsystem) muss zusätzlich der Ausgleichsbehälter demontiert und ausgekippt oder die Restflüssigkeit abgesaugt werden.

Ist das System leer, schraube die Ablassschraube ein (neuen Dichtring nicht vergessen) und ziehe sie mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment an.

Kühlsystem neu befüllen:

Fülle deine Mischung bzw. die vorbereitete Kühlflüssigkeit langsam über den Füllstutzen ein. Stoppe, wenn der Pegel nicht mehr absinkt, und starte den Motor. Verfügt dein System über eine Entlüftungsschraube, öffne sie und halte sie offen, bis alle Luft entwichen ist und einzig Kühlflüssigkeit austritt (halte Lappen und Auffangbehälter bereit).

Hat der kleine Kühlkreislauf die maximale Temperatur erreicht, wird der Thermostat geöffnet und der Pegel kann rapide abfallen. In dem Fall schütte Kühlmittel nach und schließe den Einfülldeckel. Je nach Kühlsystem kann es sein, dass der Ausgleichsbehälter separat aufgefüllt werden muss (nur bis zur Maximalmarke!).

Lasse den Motor weiterlaufen, bis sich der Lüfter zuschaltet, und schütte bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Beachte: Warmes Wasser nimmt mehr Raum ein als kaltes. Überprüfe deshalb den Flüssigkeitsstand bei kaltem Motor und korrigiere den Pegel bei Bedarf. Ist zu viel eingeschüttet, muss Überschüssiges abgesaugt werden. Konsultiere hierzu (ob bei warmem oder kaltem Wasser geprüft wird) unbedingt das Werkstatthandbuch deines Bikes.

FAQ

Kommst du auf die Idee, bei einem Kühlflüssigkeits-Niedrig- oder Leerstand nur Wasser ohne Additive nachzuschütten oder generell nur Wasser als Kühlflüssigkeit zu nutzen (bspw. um Geld zu sparen, weil du sowieso nur im Sommer fährst), denke lieber noch mal nach. Eine unbeheizte Garage ist im Winter nicht wesentlich wärmer als die Umgebung und fehlt deiner Wasserkühlung der Frostschutz, riskierst du, dass ein Kühlschlauch, der Kühler oder – richtig krass – der Motor platzt. Dem kann man auch nicht damit begegnen, das System über den Winter komplett zu entleeren. Dann platzt zwar nichts, aber die Innenwelten haben viel Zeit vor sich hin zu gammeln, während die Additive in der Kühlflüssigkeit sie vor Innenkorrosion bewahrt hätten.

In Ausnahmefällen spricht aber nichts dagegen, für eine Übergangsfrist nur Wasser zu verwenden. Wichtig ist dann aber, das richtige Mittel so bald wie möglich nachzufüllen, bevor Korrosion und Verschlammung an der Lebensdauer des Kühlsystems nagen.

Nicht so wirklich. Fährst du ausschließlich mit einem Kühlmittel, wird die Siedetemperatur früher erreicht und die Wärmeableitung negativ beeinflusst.

Das im System befindliche Wasser gefriert und dehnt sich aus. Dadurch können der Kühler und/oder die Leitungen bersten, die Pumpe blockieren und der Motorblock an Kühlmittel-führenden Stellen reißen.

Je nach Fahrzeughersteller und verwendetem Kühlmittel kann ein Austausch der Flüssigkeit alle zwei bis vier Jahre notwendig sein oder sogar überhaupt nicht. Bei silikathaltigen Kühlmitteln steht diese Wartungsarbeit eher häufiger an, da sich der Korrosionsschutz aufbraucht. Bei silikatfreien lässt sich die Sache entspannter angehen und bei mancher modernen Neuentwicklung braucht man überhaupt nicht mehr tätig werden. Ausnahmen bilden natürlich Reparaturen am Motor oder Leckagen am Kühlsystem.

Glysantin ist ein von BASF entwickeltes Kühlmittel, bspw. Glysantin G30. OAT-Varianten enthalten keine Silikate, sondern ausschließlich organische Additive als Korrosionsschutz ( Organic Acid T echnology). OAT-Produkte, die darüber hinaus zusätzlich mit Silikaten angereichert sind, bezeichnet man demgegenüber als HOAT (H ybrid Organic Acid Technology).