Die Bremsanlage eines Motorrads zählt zu dessen wichtigsten Bauteilen. Sie wandelt durch Reibung der Bremsbeläge auf der Bremsscheibe die Bewegungsenergie des Bikes in Wärmeenergie um. Je nach Ansprechverhalten entfaltet sich dabei die Bremswirkung in Abstufungen:

Zum Einsatz kommen in aller Regel Schwimmsattel– oder Festsattelbremsen mit hydraulischer Betätigung oder Trommelbremsen mit Seilzug.

Funktionsablauf

Der Bremsimpuls wird über den Bremshebel eingeleitet, der über die Bremspumpe (Hauptbremszylinder) Druck auf die Bremsflüssigkeit in den Bremsleitungen ausübt. Die Druckübertragung durch die Flüssigkeit presst über einen oder mehrere Bremskolben die Bremsbeläge an die Bremsscheibe.

Je effektiver und dosierbarer der Hebeldruck auf die Bremsbeläge übertragen werden kann, desto spürbarer und fester verbeißen diese sich in die Scheibe und umso effizienter ist die Bremswirkung.

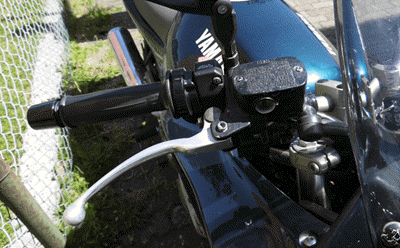

Bremshebel

Über den Bremshebel bzw. dem Fußbremspedal leitet der/die PilotIn manuell den Bremsvorgang ein, der im Anschluss mechanisch (Bowdenzug) oder hydraulisch (Bremsflüssigkeit) weitergeleitet wird.

Der Hebel ist oft Ziel von Umbauten am Motorrad – nicht immer in den vom Gesetzgeber eingezogenen Grenzen, der ein Auge auf die Mindestanforderungen hinsichtlich Qualität und Ausführung hat. Das sich minderwertige Produkte trotzdem halten können (auch wenn sie bei Kontrollen regelmäßig aus dem Verkehr gezogen werden), liegt offenkundig am Preis, der teilweise extrem unter dem der Markenhebel liegt.

Bremspumpe

Die Bremspumpe oder der Hauptbremszylinder übersetzt über den Bremskolben den Bremsimpuls an die Bremsflüssigkeit. Wird am Bremshebel gezogen, setzt der Geberzylinder die Flüssigkeit unter Druck, der anschließend über die Leitungen an die Nehmerzylinder (Bremskolben im Bremssattel) weitergegeben wird.

Radialpumpe

Radialpumpen sind ohne Umlenkung direkt ansprechbare Bremspumpen. Sie ermöglichen schnellere Umsetzungen von Bremsimpulsen, einen linearen Druckanstieg sowie bessere Dosierbarkeit und verkürzen den Hebelweg.

Axialpumpe

Bei Axialpumpen handelt es sich um parallel zum Lenker verlaufende Bremspumpen, die über Umlenkungen angesprochen werden. Der Nachteil: Die Umlenkung verzögert die Umsetzung des Bremsimpulses ein wenig (im Vergleich mit einer Radialpumpe) und erzwingt einen etwas längeren Hebelweg.

Schlag weiter nach:

Wörbung

Neu im Blog

#motorbike #bikerepair

Bremsflüssigkeit

Bremsflüssigkeit basiert auf Glykol und überträgt den über den Bremshebel eingeleiteten Bremsimpuls auf den oder die Bremskolben im Bremssattel.

Da Bremsflüssigkeit Wasser anzieht, sollte sie in regelmäßigen Intervallen gewechselt werden. Zu viel Wasser birgt das Risiko von Bremsversagen bei heißen Bremsen, beispielsweise bei Passabfahrten.

Bremsflüssigkeit ist in verschiedenen sogenannten DOT-Klassen erhältlich, gebräuchlich sind DOT3 (Siedepunkt bei 205 Grad C), DOT4 (Siedepunkt bei 230 Grad C) und DOT5.1 (Siedepunkt bei 260 Grad C). DOT3, -4 und -5.1 sind (mit Vorbehalt) mischbar.

Keinesfalls mit irgendeiner anderen Spezifikation mischbar ist hingegen DOT5. Es basiert auf Silikon und führt bei Kontakt zu DOT3, -4 oder -5.1 (auch bei kleinen Restmengen) zu Verklumpungen und Bremsversagen.

Bremsleitung

Die Bremsleitung beinhaltet die Bremsflüssigkeit, erhältlich als Gummi- oder Stahlflexvariante.

Gummileitungen altern, dehnen sich aus, erzeugen dann einen schwammigen Druckpunkt und sollten alle fünf Jahre gewechselt werden. Stahlflexleitungen altern nicht und dehnen sich auch nicht mit der Zeit aus.

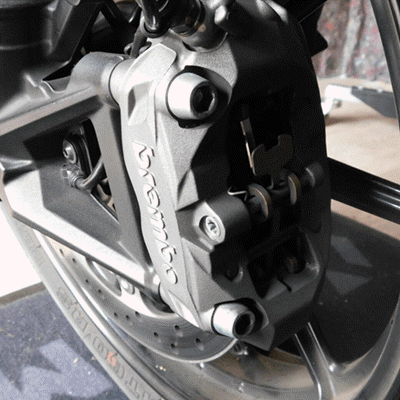

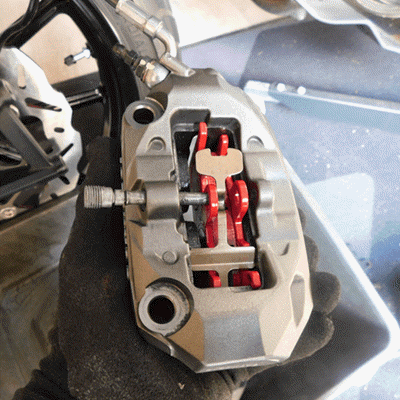

Bremssattel

Der Bremssattel ist das Gehäuse für den oder die Bremskolben, die dort von der Bremsflüssigkeit Richtung Bremsscheibe gedrückt werden.

Monoblock: Aus einem Stück gefräster Bremssattel.

Schwimmsattel: Die Schwimmsattelbremse ist beweglich am Gabelholm montiert, der Sattel bewegt sich parallel zur Radachse auf einem oder zwei Bolzen. Der Bremskolben befindet sich nur auf der äußeren Seite und drückt beim Bremsen den äußeren Bremsbelag an die Bremsscheibe. Ist das geschehen, verschiebt sich die Bremszange bei weiterem Druck und presst den inneren Belag auf die andere Seite der Scheibe.

Festsattel: Die Festsattelzange ist starr auf dem Gabelholm fixiert und drückt mit zwei oder mehr Bremskolben von jeder Seite auf die Bremsbeläge.

Bremsbeläge

Bei Motorrädern kommen als Bremsbeläge in erster Linie organische oder Sinter-Beläge zum Einsatz, beide bestehend aus Metall, Schmierstoffen und Schleifmittel. Das Metall ist verantwortlich für die Bremskraft, die Schmierstoffe sorgen für Bremsstabilität und die Schleifmittel halten die Bremsscheibe sauber.

Die Bindung der verschiedenen Komponenten übernehmen bei organischen Belägen temperaturresistente Harze, bei Sinterbelägen werden sie unter starker Hitzeeinwirkung miteinander verpresst (gesintert).

Bremsbeläge müssen eingefahren werden, damit sich Scheibe und Belag anpassen; Sintermetall-Beläge benötigen eine kürzere Einfahrzeit als organische.

Bremskolben

Der oder die Bremskolben geben den Druck der Bremsflüssigkeit an die Bremsbeläge weiter. Nach dem Lösen des Bremshebels kommt ein Rückholeffekt zum Tragen, den der Dichtring im Kolbengehäuse auf den Kolben ausübt. Dieser sorgt dafür, dass der Kolben minimal wieder in das Kolbengehäuse zurückgedrängt wird und die Beläge nicht an der Scheibe schleifen.

Bremsscheibe

Die Bremsscheibe bildet die Bremsfläche und konvertiert Bewegungsenergie in Wärmeenergie, sobald die Bremsbeläge angepresst werden. Sie besteht aus der eigentlichen Bremsscheibe (schon klar) sowie einem Trägerkranz.

Mögliche Ausführungen: